Quando l’ego si trasforma in uno strumento limpido, l’universalità si rivela

Nella visione dello Yoga, l’ego (ahaṃkāra) è la forza che separa, che definisce un “io” separato dal resto dell’esistenza. È una funzione necessaria per agire nel mondo, ma quando se ne diventa prigionieri, si dimentica la propria vera natura.

Patañjali descrive questa negligenza come avidyā, l’ignoranza fondamentale che ci fa confondere il Sé (puruṣa) con ciò che non lo è, con il corpo, la mente, le emozioni, i ruoli.

Negli Yogasūtra (II.6) leggiamo: «Dṛg–darśana–śaktyor ekātmateva asmitā»

Traslitterazione e analisi dei termini

- dṛk–śaktiḥ → la forza cosciente dell’osservatore, il potere del “vedere” (la pura consapevolezza)

- darśana–śaktiḥ → la facoltà di percezione o conoscenza (buddhi, l’intelletto che osserva)

- eka–ātmā → unità, identità, percezione di essere uno

- iva → come se, in modo apparente

- asmitā → senso dell’io, identificazione, egoità

Significato del sūtra

La colorazione dell’egoismo (asmitā), che nasce dall’ignoranza (avidyā), avviene a causa dell’errore di scambiare l’intelletto (buddhi), cioè la facoltà che conosce, decide, giudica e discrimina, con la pura coscienza (puruṣa).

Traduzione in parole semplici

Cosa significa asmitā?

Asmitā è credere di essere solo la nostra mente o le nostre emozioni. È come se un attore, dopo aver recitato tante volte una parte, si dimenticasse che è un attore e pensasse di essere davvero il personaggio del film!

Chi è il Testimone?

Dentro di noi c’è una parte che osserva tutto: guarda i pensieri, le emozioni, le cose che succedono. È come uno spettatore seduto al cinema che guarda il film della vita ma non è dentro al film. Quando siamo arrabbiati, quella parte vede la rabbia. Quando siamo felici, la stessa parte vede la gioia. Lei non si trasforma ma resta stabile, come il cielo che osserva le nuvole che passano.

Un esempio semplice

Immaginiamo che la nostra mente sia come il cielo e i pensieri siano le nuvole. A volte arrivano nuvole scure, a volte bianche e leggere. Ma il cielo non diventa mai le nuvole: rimane sempre il cielo. Allo stesso modo, noi non siamo i nostri pensieri o le nostre emozioni, ma il cielo che li osserva.

Come aiuta lo yoga?

Quando pratichiamo yoga, ad esempio respirando piano e con attenzione, impariamo a guardare i pensieri senza farci trascinare da loro.

È come osservare una barchetta che scorre su un fiume: la vediamo passare, ma restiamo sulla riva, tranquilli.

Con il tempo, il testimone dentro di noi, (quella parte silenziosa che osserva) diventa sempre più forte e libero.

Così non siamo più prigionieri della rabbia, della paura del pensiero o delle aspettative, ma scopriamo che possiamo osservare tutto con calma, scegliere come reagire… o persino non reagire affatto.

Man mano che impariamo a osservare senza giudizi né pregiudizi, diventiamo capaci di distinguere sempre meglio ciò che è reale da ciò che è soltanto una costruzione della mente, una sovrastruttura creata da noi o dagli altri.

Chāndogya Upaniṣad lo esprime con semplicità disarmante: tat tvam asi “Tu sei Quello.”

Dietro ogni forma individuale pulsa la stessa coscienza universale. Nel momento in cui l’ego si perde, non scompare l’individuo, ma si dissolve la sua illusione di separazione. Allora si manifesta la percezione diretta dell’unità, dell’universalità che da sempre esiste e sostiene ogni cosa.

È come se una goccia d’acqua, smettendo di temere di perdere sé stessa, scoprisse di essere sempre stata mare.

Educare il nostro ego è già difficile sulla carta, figuriamoci nella vita.

Lo yoga non promette miracoli, ma offre strumenti. Ogni passo verso la chiarezza richiede pratica, ascolto e un impegno costante. Non bisogna illudersi che il cambiamento sia facile o immediato: nasce da una disciplina profonda, da gesti quotidiani che lentamente trasformano la nostra visione. La pratica va fatta non con l’intenzione di eliminare l’ego, ma per imparare a vederlo, accoglierlo e lasciarlo andare.

Esempi di pratiche quotidiane per prendere coscienza dell’ego e orientarsi verso l’unità: riconoscere prima di correggere

Patañjali (Yogasūtra II.6) dice che asmitā, l’identificazione con l’“io”, nasce quando l’intelligenza (buddhi) si confonde con il Sé. Ogni volta che pensi “io ho ragione” o “io so meglio”, fermati un istante. Osserva la tensione nel corpo e nel respiro. Quel riconoscimento è già il primo atto di libertà.

Praticare l’umiltà del corpo

Scegli pratiche che invitano all’ascolto e all’abbandono, non alla performance. Come Balāsana, Paścimottānāsana, Viparīta Karaṇī, Januśirsāsana o Yoga Nidra: esercizi che smantellano l’ambizione, l’orgoglio e insegnano l’arte di lasciare andare.

Coltivare il silenzio interiore (antar mouna)

Quando il pensiero rallenta, l’ego non trova terreno su cui crescere. Dedica ogni giorno qualche minuto all’ascolto del respiro, senza obiettivi. Impara a non reagire: tra stimolo e risposta c’è lo spazio in cui vive la consapevolezza.

Agire senza possesso dei frutti

Bhaghavadgītā «Acquisisci stabilità nello yoga, abbandonando l’attaccamento al risultato». Offri ogni azione, anche la più piccola, come servizio (sevā). Insegna, prepara, organizza, ma lascia che la gioia venga dal gesto stesso, non dal riconoscimento.

Praticare maitrī, la benevolenza attiva

Maitrī, negli Yogasūtra (I.33), è l’antidoto naturale all’ego. Quando senti chiusura o rivalità, prova a generare dentro di te un pensiero benevolo verso quella persona. Non si tratta di approvazione, ma piuttosto di scegliere di non alimentare il ciclo delle reazioni.

Esercizio di consapevolezza

Prova a scrivere una lettera (decidi tu quanto lunga) senza usare la parola “io”. Lascia che le frasi nascano da un luogo più silenzioso, dove non c’è bisogno di raccontarsi ma solo di osservare, sentire, esprimere. Scoprirai quanto linguaggio e pensiero dipendano dall’identificazione con l’“io” e quanto spazio si apre quando quel centro si ammorbidisce.

Offrire ogni sera una revisione gentile

Prima di dormire, osserva la giornata come un testimone. Dove l’ego ha preso la scena? Dove, invece, hai lasciato spazio alla presenza? Senza giudizio: è così che si affina l’intelligenza del cuore.

Ricordare che l’ego non si elimina, si educa

È un alleato quando serve a compiere il dharma, ma deve imparare a non sedersi al posto del Sé. Simile a un animale da addomesticare, va educato, non disintegrato.

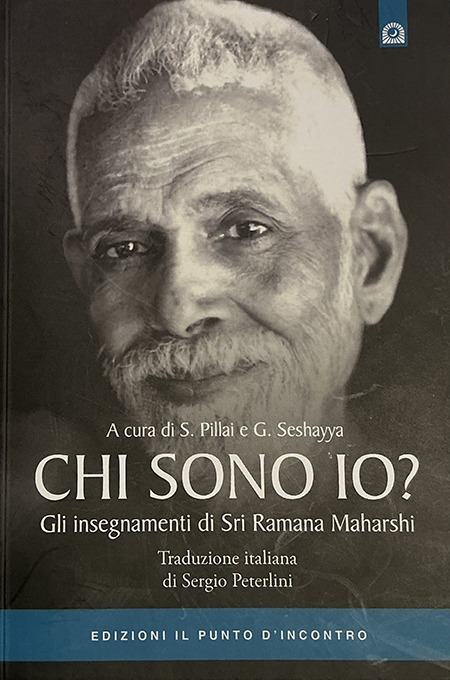

T. M. Mahadevan, Chi sono io? Gli insegnamenti di Sri Ramana Maharshi, Edizioni Il punto d’incontro, 2003 Vicenza

Questo breve testo raccoglie l’essenza dell’insegnamento di Ramana Maharshi: la via diretta dell’autoindagine (ātma-vicāra).

Secondo il Maestro, la radice di ogni sofferenza è l’identificazione con l’“io” personale, che nasce dal pensiero “io sono il corpo”. La pratica consiste nel rivolgere l’attenzione verso la sorgente di questo pensiero, chiedendosi con sincerità:

“Chi sono io?”

Ogni volta che la mente si distrae o si identifica con un pensiero, bisogna riportarla al senso puro dell’essere — Aham, “Io sono”. Quando il pensiero “io” si dissolve nella sua origine, resta soltanto la consapevolezza senza oggetto, il Sé (Ātman), che è silenzio, pace e presenza infinita.

Ramana insegna che non serve cercare Dio fuori di sé: il Sé è già la realtà ultima (sat-cit-ānanda — essere, coscienza e beatitudine). Il cammino non richiede sforzi esteriori, ma la ferma e dolce attenzione al principio finché “Io” non scompare nel silenzio.